SERVICE

労働安全コンサルタント

本人による動画解説

建設業登壇士ジェネリック石原

低圧電気、電気自動車、フルハーネスの特別教育

低圧電気取扱業務

学科7時間+実技7時間2日間コース

1日目:学科7時間

2日目:実技7時間学科7時間+実技1時間1日間コース(開閉器操作限定)

1日目:学科7時間・実技1時間学科教育(7時間)

低圧電気取扱者安全必携(特別教育用テキスト)-中央労働災害防止協会編のテキストを用いた学科教育実技教育(7時間)

※開閉器の操作限定は1時間

絶縁用保護具、絶縁用防具の点検、作業者の絶縁保護、停電電路に対する措置、充電電路の絶縁防護、開閉器の操作、救急処置、災害防止など電気自動車等の整備

学科6時間+実技1時間1日間コース

1日目:学科6時間・実技1時間学科教育(6時間)

低圧電気取扱い業務・電気自動車等の整備業務における特別教育用テキスト-日本自動車整備振興会連合会刊を用いた学科教育実技教育(1時間)

絶縁用保護具、絶縁用防具の点検、作業者の絶縁保護、停電電路に対する措置、充電電路の絶縁防護、開閉器の操作、救急処置、災害防止などフルハーネス型墜落制止用器具

学科4.5時間+実技1.5時間1日間コース

1日目:学科4.5時間・実技1.5時間学科教育(4.5時間)

フルハーネス型墜落制止用器具の知識(特別教育用テキスト)-中央労働災害防止協会編を用いた学科教育実技教育(1.5時間)

墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法、墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法、墜落による労働災害防止のための措置、墜落制止用器具の点検及び整備の方法

電気工事作業指揮者の安全教育

電気工事作業指揮者安全教育カリキュラム

- 電気工事指揮者の職務:1.5時間

- 現場作業の安全 :1.5時間

- 個別作業の管理 :2.5時間

- 関係法令 :0.5時間

電気工事作業指揮者とは

電気工事作業指揮者については、労働安全衛生規則第350条に次のように規定されています。

労働安全衛生規則

(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)

第三百五十条 事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。

一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。

二 第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。電気工事作業指揮者安全教育とは

電気工事作業指揮者に対する安全教育は、通達により実施要領が示されており、実施要領の内容について安全教育を実施します。

(通達)電気工事作業指揮者に対する安全教育について

安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び同年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等により、その推進を図っているところである。

今般、これらの通達に基づき行うこととされている作業指揮者に対する安全衛生教育のうち、標記教育について、その実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対し本実施要領に基づく実施を勧奨するとともに、事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体に対し指導援助をされたい。電気工事作業指揮者安全教育実施要領

1.目 的

我が国における産業活動の発展とともに、電気設備の高電圧化等が進んでいる。電気工事においては、毎年多くの作業者の命が失われており、感電災害は、他の労働災害と比較して重篤度が極めて高く、いったん事故が発生すると死亡災害になりやすいという特徴があるので、さらに安全対策の充実と徹底を図る必要がある。

このため、電気工事の作業を指揮する者に対して、本実施要領に基づく電気工事作業指揮者安全教育を実施することにより、作業指揮者としての職務に必要な知識等を付与し、もって当該作業従事労働者の安全衛生の一層の確保に資することとする。

2.対象者

電気工事作業指揮者として選任された者又は新たに選任される予定の者とすること。

3.実施者

上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代って当該教育を行う安全衛生団体とする。

4.実施方法

(1) 教育カリキュラムは、別紙の「電気工事作業指揮者安全衛生カリキュラム」によること。

(2) 教材としては、「電気工事作業指揮者安全必携」(中央労働災害防止協会発行)等が適当と認められること。

(3) 1回の教育対象人員は、100人以内とすること。

(4) 講師については、別紙のカリキュラムの科目について十分な学識経験等を有するものを充てること。

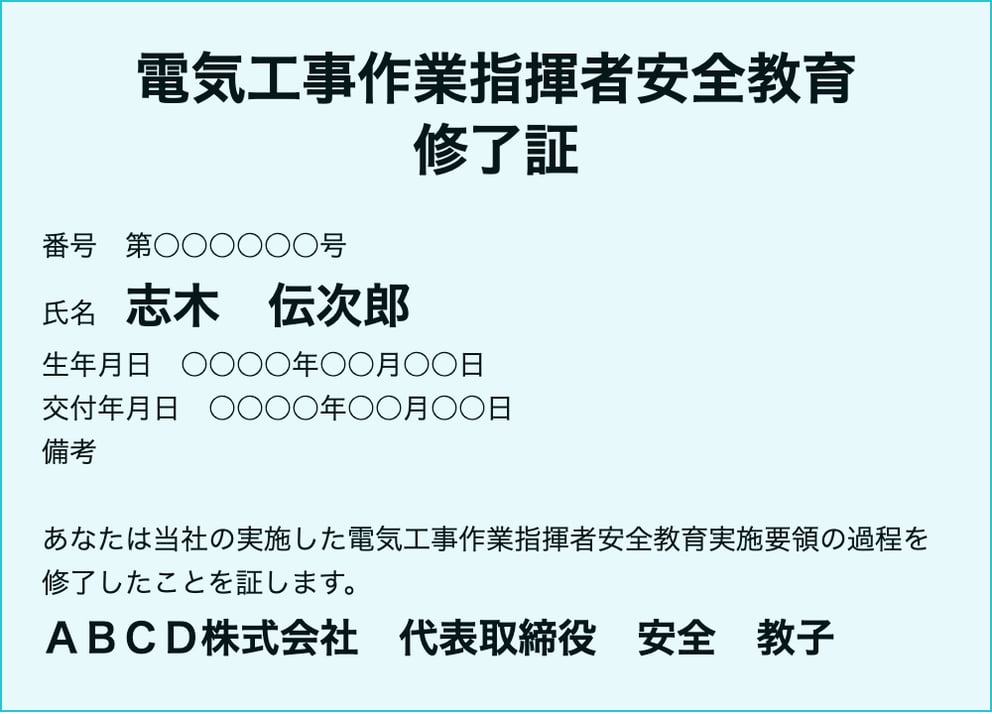

5.修了の証明等

(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。

(2) 教育修了者に対し、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存すること。

電気工事作業指揮者安全教育

電気工事作業指揮者安全必携:中央労働災害防止協会編をテキストとして使用し、実施要領に定められた下記カリキュラムにより行います。

学科教育のオンライン講義、実技教育の監修も承ります

学科教育のオンライン化、実技教育の貴社事業場での実施

- 学科教育

- 規定の内容、規定の時間以上のオンライン講義を承ります。

生講義による集団講義、または、web会議システムなどによるオンライン講義を行います。学科教育は規定の時間以上の受講が必須です。遅刻・早退した場合は追補が必要です。 - 実技教育

- 貴社講師による対面教育の労働安全コンサルタントによる監修を承ります。

労働安全コンサルタントによる貴社事業所などでの対面教育、または、労働安全コンサルタント監修の下、貴社講師による貴社事業所での対面教育により行います。

貴社講師による対面教育については、規定の内容、規定の時間以上の教育を実施し、貴社にて実技教育実施報告書を作成していただきます。

実技教育実施報告書の概要

- 名 称 (例)低圧電気取扱特別教育

- 教育時間 (例)1時間

- 実施日時 (例)○○○○年○○月○○日○○時~○○時

- 実施場所 (例)○○○○株式会社○○○○事業所○○○○工場

- 受講者一覧 (例)○○○○、□□□□、△△△△

- 講師名 (例)○○○○株式会社○○○○事業所○○○○

- 実施内容 (例)作業者の絶縁保護、充電電路の絶縁防護、停電電路に対する措置

- 記録写真

- 実施者印 (例)○○○○株式会社○○○○事業所 所長○○○○

- 監修者印 (例)労働安全コンサルタント ○-第○○○○ ○○○○

特別教育とは?

目次

- 労働安全衛生法による法定教育であり事業者が労働者に対して行うものです。

- 例えば電気ブレーカーの操作や電気自動車の整備、フルハーネス型墜落制止用器具の作業は、特別教育が必要です

- 特別教育の規定に違反した者には、懲役または罰金が適用されます

- 十分な知識・技能を有する者は、特別教育を省略できます、ただし、具体的な資格・経験年数などは明示されていません

- 電気関係の資格(電気主任技術者・電気工事士など)を以って、低圧電気取扱特別教育を省略することはできません。電気関係の資格者も、低圧電気取扱特別教育を受ける必要があります。

- 事業者は、特別教育の記録を作成し、3年間保存しなければなりません

- 特別教育は、学科教育と実技教育を規定の時間以上行わなければなりません

- (通達)インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について

- 特別教育は、受講状況を確認し、知識・経験を有する者により行い、実技教育は、講師と同一場所で対面により行う必要があります。

- 特別教育の講師は、労働安全コンサルタントへ

1. 労働安全衛生法による法定教育であり事業者が労働者に対して行うものです。

特別教育は、労働安全衛生法に次のように規定されています。

労働安全衛生法第59条第3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。2. 例えば電気ブレーカーの操作や電気自動車の整備、フルハーネス型墜落制止用器具の作業は、特別教育が必要です

特別教育が必要な、危険・有害な業務は労働安全衛生規則に次のように規定されています。

労働安全衛生規則第36条

特別教育を必要とする業務(抜粋)

第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。4 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開> 閉器の操作の業務(対地電圧50V以下は除く)

4の2 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自転車の整備の業務

41 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用い> て行う作業に係る業務

3. 特別教育の規定に違反した者には、懲役または罰金が適用されます

法で定められた危険・有害な業務に労働者を就かせるにも関わらず、特別教育を実施していないなど、特別教育の規定に違反した事業者には、下記の罰則が適用されます。

労働安全衛生法第119条

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一 第五十九条第三項(特別の教育)ほか4. 十分な知識・技能を有する者は、特別教育を省略できます、ただし、具体的な資格・経験年数などは明示されていません

特別教育の省略については、次のように規定されています。

労働安全衛生規則第37条

(特別教育の科目の省略)

第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能> を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。5. 電気関係の資格(電気主任技術者・電気工事士など)を以って、低圧電気取扱特別教育を省略することはできません。電気関係の資格者も、低圧電気取扱特別教育を受ける必要があります。

労働安全衛生規則第37条に特別教育の省略について規定されていますが、低圧電気取扱特別教育に対して、電気関係の有資格者(電気主任技術者・電気工事士など)は特別教育を省略できる旨、規定されていません。

また、法律で定められた電気の取扱いは、労働安全衛生規則「第5章電気による危険の防止」に定められていますが、これら労働安全衛生法に関する事項は、電気主任技術者試験・電気工事士試験にはほとんど出題されません。したがって、これらの資格を有しているだけで、低圧電気取扱特別教育を省略することは適当でないと判断されます。

6. 事業者は、特別教育の記録を作成し、3年間保存しなければなりません

特別教育の記録の保存については、次のように規定されています。

労働安全衛生規則第38条

(特別教育の記録の保存)第三十八条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。7. 特別教育は、学科教育と実技教育を規定の時間以上行わなければなりません

特別教育の細目については、労働安全衛生特別教育規程に規定されています。

概要は次のとおりです。

- 低圧電気の取扱い 学科教育7時間以上、実技教育7時間以上(開閉器操作は1時間以上)

- 電気自動車の整備 学科教育6時間以上、実技教育1時間以上

- フルハーネス作業 学科教育4.5時間以上、実技教育1.5時間以上

労働安全衛生特別教育規程

(電気取扱業務に係る特別教育)

第六条 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設> 置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間(7時間)以上行なうものとする。

3 第一項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上)行なうものとする。(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)

第六条の二 安衛則第三十六条第四号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ

り行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい

て同表の下欄に掲げる時間(6時間)以上行うものとする。

3 第一項の実技教育は、安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法について、1時間以

上行うものとする。(墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育)

第二十四条 安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間(4.5時間)以上行うものとする。

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間(1.5時間)以上行うものとする。8. (通達)インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について

掲題について、厚生労働省労働基準局安全衛生部より、都道府県労働局労働基準部長宛てに通達が発せされています。

基安安発0125第2号

基安労発0125第1号

基安化発0125第1号

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210128K0010.pdf通達の要約は次のとおりです。

- eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合であっても、法定の科目の範囲、教育時間及び講師の要件を満たした上で、教本等必要な教材を用いて行うとともに、以下に留意して実施する必要があること。

- 受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時間が法令で定める教育時間以上であることを、教育を実施する者が担保する必要があり、具体的には次のような確認方法があること。

- 映像教材又はウェブサイト動画等に出演する講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び監修する者が、いずれも当該教習に関して十分な知識又は経験を有すること。

- 受講者からの質疑を受付け、回答できる体制を整えること。

- 実技による教育又は実地による研修が必要なものについては、講師と同一場所で対面により実施すること。

9. 特別教育は、受講状況を確認し、知識・経験を有する者により行い、実技教育は、講師と同一場所で対面により行う必要があります。

特別教育についてまとめると、次のとおりです。

- 事業者(会社)が労働者(従業員)に対して行う。

- 規定の内容の範囲、規定の内容の時間以上実施する。

- 十分な知識・経験を有する者が行う。

- 受講状況を確認し、学科教育が規定の時間以上行われたことを担保する。

- 実技教育は、講師と同一の場所で対面により実施する。

10. 特別教育の講師は、労働安全コンサルタントへ

労働安全コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全のスペシャリストとして、労働者の安全水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格(士業)です。

特別教育の講師は、労働安全コンサルタントが必須ではありませんが、知識・経験の有する者としては、労働安全のスペシャリストである労働安全コンサルタントが適任です。

労働安全コンサルタントは、労働安全衛生法に次のように規定されています。

労働安全衛生法第81条

(業務)

第八十一条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

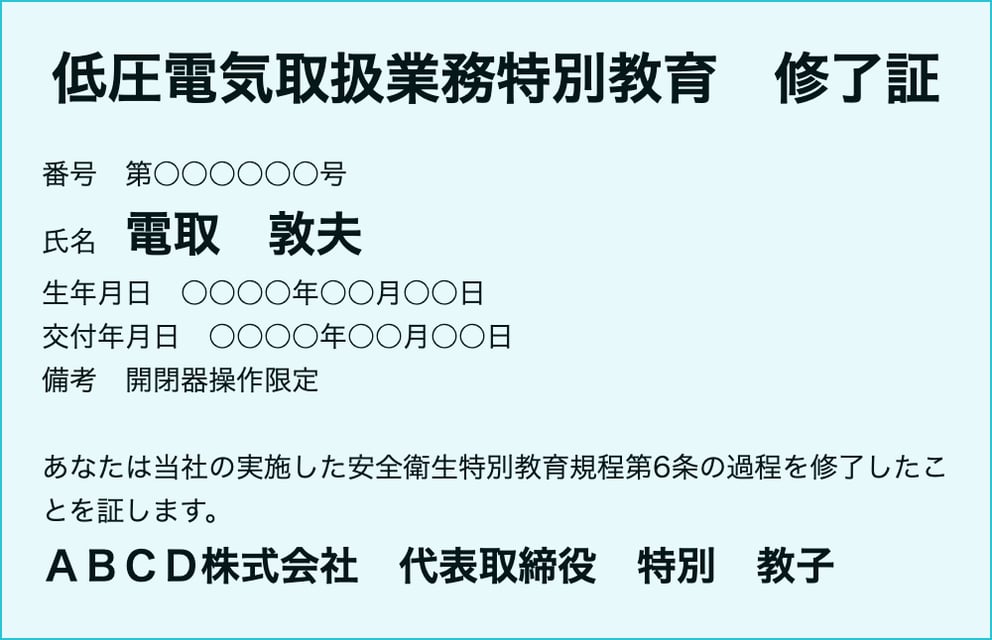

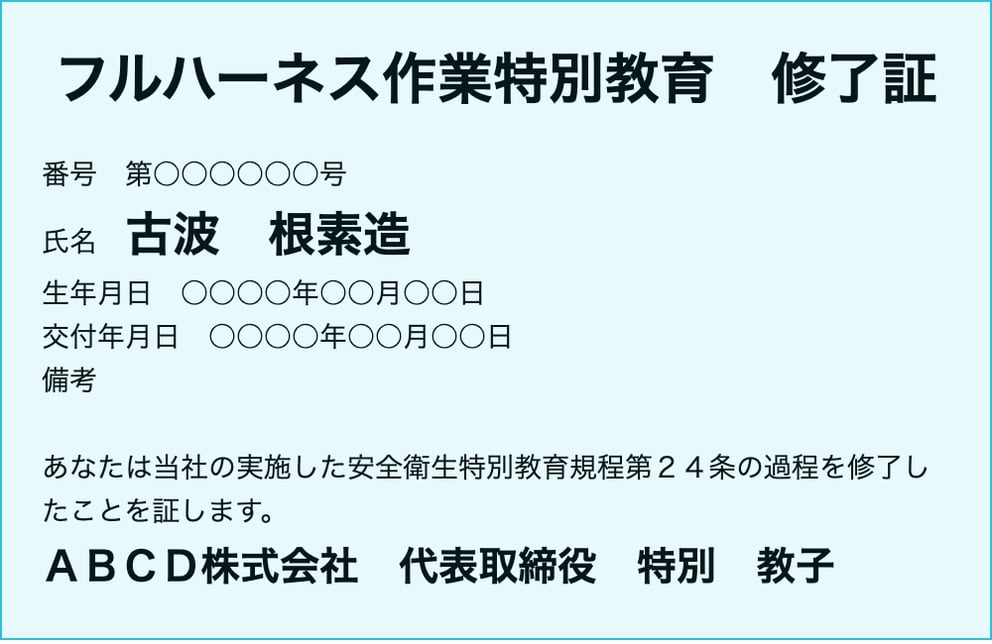

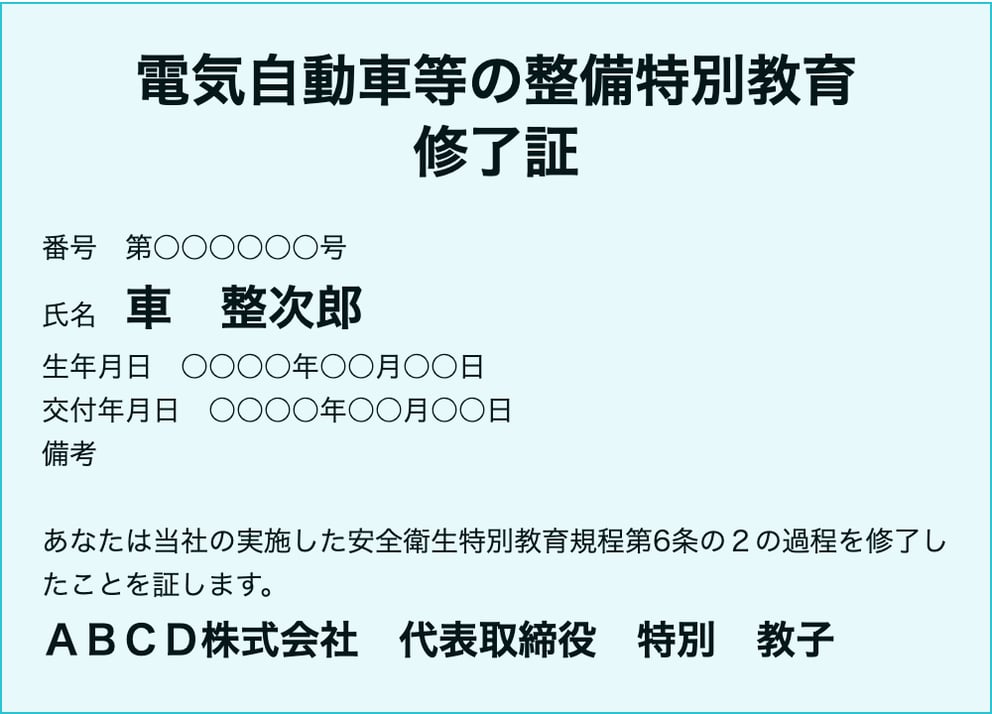

重な人財である従業員に、自社の修了証を交付しませんか

特別教育・安全教育は、事業者(会社)が労働者(従業員)に対して行うものです。

特別教育を行った証である修了証(カードタイプ)を貴社名で発行し、貴重な人財である従業員に交付しませんか。